|

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

|

|

||

1.「ファイル」-「新規作成」で初期画面が現れ、白紙のイメージビューが1つ表示されます。

|

||

2.「挿入」-「画像ファイル」から解析対象画像を読み込みます。

【画像1】 |

||

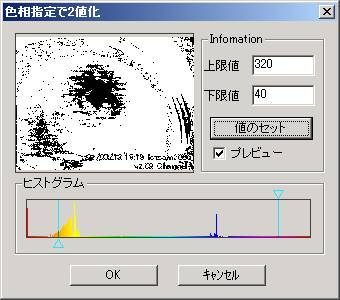

3.画像1を選択、「画像」-「2値化」-「色相指定で2値化」を選択します。

【画像2】 |

||

4.画像2を選択、「画像」-「ビット処理」-「NOT演算」を選択し白黒を反転します。この処理は後で論理積による合成処理の下準備です。

【画像3】 |

||

5.画像1を選択、「画像」-「グレー」を選択してグレー画像を作ります。

【画像4】 |

||

6.画像4を選択、「画像」-「2値化」-「レベル値指定で2値化」を選択します。

【画像5】 |

||

7.画像5を選択、「画像」-「ビット処理」-「AND演算」を選択します。

【画像6】 |

||

8.画像6を選択、「画像」-「ビット演算」-「孤立点除去」を選択します。この処理は、1ピクセルの面積をもつ孤立する点をノイズと考え削除する処理です。少しすっきりした画像になりました。

【画像7】 |

||

9.画像7を選択、「画像」-「粒子の計測」を選択します。

【画像8】 |

||

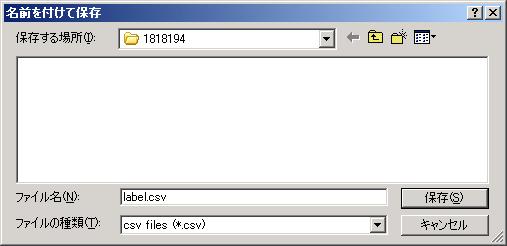

10.画像8を選択、「ファイル」-「粒子情報の保存」を選択します。

|

||